[ 活動報告 ]

10月21日。

今回の東京における一連のセミナー参加の最後は(社)日本エネルギー学会 生活部会が主催した暮らし(国民生活やライフスタイル)とエネルギーの関連性、そしてCO2削減への取り組みがどのように暮らしに影響するかについての講演会です。

最初のスピーカーは主催の(社)日本エネルギー学会の理事でもあり、慶応義塾大学教授、工学博士の中上英俊氏です。「暮らしとエネルギー」というテーマで、同氏からは2010年に地球温暖化ガス(CO2)を6%削減する目標に対し、現状の手法では到底達成できない目標であり、「アジアバブル構想」として、まだまだCO2の削減余地があると思われるアジア全体で、CO2削減の目標を立て努力するという枠組みの構築が有効であるとの提議がなされました。アジアにおける新規開発案件において日本の技術を導入しCO2を削減し、それをアジア全体での目標に対してどの程度達成されているかという形で日本の削減目標をクリアーしていくというものです。

また、日本国内においてはまだ導入が高まっていない太陽光利用が有効であり、ソーラーパネルによる発電もさることながら、家庭における電気の多くがお湯を作ることに利用されている現状から、よりエネルギー変換効率の高い太陽熱温水器が有効であるとの意見が出されました。

次のスピーカーは慶応義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授の伊香賀俊治氏で、「生活環境からみた低炭素社会への道」というテーマで講演がなされました。

同氏からは、現在の都道府県市別のエネルギー消費、特に各地区でそれぞれ、どのような住居に住んでいるかの特性を踏まえた分析結果が紹介され、地域の特性に合わせた住環境の環境配慮型整備(断熱性能の向上、高効率給湯設備など)が重要であるとの意見が出されました。また、2050年にCO2排出量を90年比60~80%達成するための前提条件ということで、冷暖房、給湯、家電製品、太陽光・熱のそれぞれの分野において、居住者側の運用面からの条件も含め何をしなければならないかの説明がありました。

また、最近の建築主の省エネ技術導入に対する意識と省エネ型ライフスタイルに関するアンケート結果の紹介により、断熱性能や高効率給湯機の導入が近年急速に高まっており、それに伴い居住者の環境意識向上によるライフスタイルの変化が顕著に見られる旨のデータの紹介がなされました。

最後のスピーカーは首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授で医学博士の星 旦二氏でした。同氏からは「健康」という切り口で住環境や住んでいる地域と健康レベルの関連性、ライフスタイルの違いが寿命に与える影響などについてお話がありました。逆説的な意味合いで「夫を早く殺す方法」ということで。。。

○がみがみ言う ○大酒を飲ます ○たばこを吸わす ○野菜をあげない ○睡眠を不足させる ○運動させない という項目をユーモアを交え紹介し、そうしなければ長寿になるとの導きがありました。

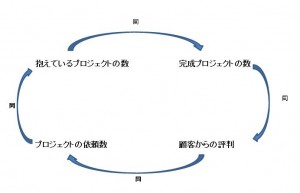

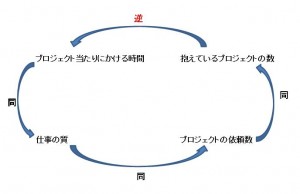

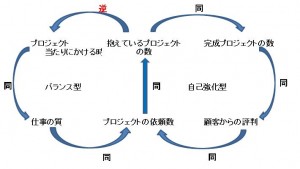

このようにシステムループの中で「逆」の関係が奇数個存在するとバランス型、偶数個(0も含め)存在すると自己強化型のループになります。そして この二つのループ図を合わせると。。。

このようにシステムループの中で「逆」の関係が奇数個存在するとバランス型、偶数個(0も含め)存在すると自己強化型のループになります。そして この二つのループ図を合わせると。。。 となり、Aさんの仕事状況は自己強化型とバランス型のせめぎ合いになり、どちらかエネルギーの大きい方のループが現象として現れることになります。この場合、バランス型のループは自己強化型のループにブレーキを与えることになり、バランス型のループのシステム要素を改善することによりこのブレーキの役割が小さくなります。その手法としては「仕事の質」を向上させるためより高いスキルを磨く、プロジェクト当たりの時間を増やすためアシスタントを雇う、などが考えられます。

となり、Aさんの仕事状況は自己強化型とバランス型のせめぎ合いになり、どちらかエネルギーの大きい方のループが現象として現れることになります。この場合、バランス型のループは自己強化型のループにブレーキを与えることになり、バランス型のループのシステム要素を改善することによりこのブレーキの役割が小さくなります。その手法としては「仕事の質」を向上させるためより高いスキルを磨く、プロジェクト当たりの時間を増やすためアシスタントを雇う、などが考えられます。